- Par FSDS

La nutrition du chien de travail Les compléments alimentaires

Le terme « nutrition » nous vient du verbe latin nutrire, qui signifie nourrir, alors que le terme « diététique » est issu du nom appellatif diaitêtikê désignant la science de l’alimentation équilibrée.

Le terme « nutrition » nous vient du verbe latin nutrire, qui signifie nourrir, alors que le terme « diététique » est issu du nom appellatif diaitêtikê désignant la science de l’alimentation équilibrée.

Selon l’OMS, la nutrition se définit comme la science qui analyse les rapports entre l’alimentation et la santé. Elle étudie les aliments et leurs effets sur l’organisme et a pour objectif de déterminer l’apport alimentaire permettant de répondre aux besoins de l’organisme, notamment en assurant l’ensemble des réactions métaboliques de l’organisme sans lesquelles il ne peut pas maintenir ses fonctions vitales.

La diététique, qui remonte à l’enseignement hippocratique, répertorie et étudie l’ensemble des règles de l’alimentation de l’être humain visant à le maintenir en bonne santé, en y intégrant la dimension culturelle des pratiques alimentaires mais également les notions d’activité physique et d’hygiène alimentaire.

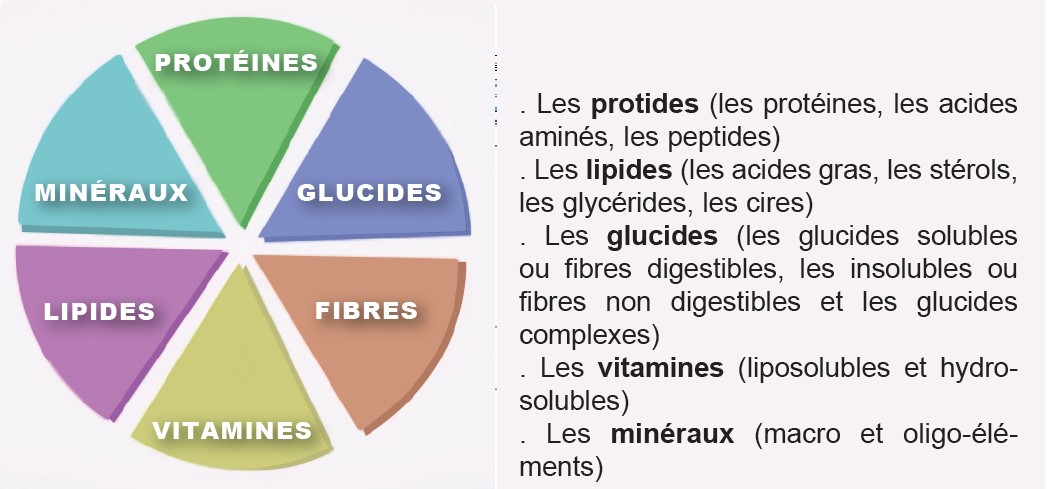

Les « ingrédients » se définissent par tout ce qui rentre à l’état brut dans la recette d’un aliment : viandes, légumes, céréales, fruits… Ils apportent des « constituants alimentaires, toujours au nombre de cinq et un particulier : l’eau.

Les 6 constituants alimentaires sont :

Les glucides sont les constituants les plus abondants sur la planète (dans le règne végétal), c’est pour cela que la grande majorité des animaux ont cherché à en tirer profit par des procédés variés.

Ces constituants alimentaires sont eux-mêmes composés de nutriments, étape ultime de la digestion. Seuls ces derniers sont en mesure de franchir la barrière intestinale de par leur taille et/ou par leurs propriétés électrochimiques, de l’extérieur de l’organisme (= le tube digestif) vers l’intérieur (= le système vasculaire, qui irrigue toutes les cellules). Ils peuvent ainsi accéder aux cellules de l’organisme pour y être fournis comme carburant du métabolisme cellulaire : ils seront ainsi transformés au cours de différentes réactions métaboliques vitales pour l’organisme.

Le rôle du tube digestif est de libérer les nutriments depuis les ingrédients ingérés !

Enfin, le terme plus récent de micronutrition se concentre sur les micro-nutriments (à savoir les vitamines, minéraux et oligo-éléments) et leurs bénéfices sur l’organisme. On inclut également dans cette discipline des micronutriments dont l’intérêt est plus récent (comme certains acides aminés, les oméga-3 (EPA et DHA), les antioxydants et les pré-/probiotiques) et des sous-disciplines en lien avec d’autres branches de la santé, comme l’étude des liens entre nutrition et état inflammatoire de bas grade…

Nourrir un chien de travail, c’est avant tout connaître et respecter sa physiologie et ses besoins nutritionnels et micro-nutritionnels mais également diététiques. Le vétérinaire est le partenaire privilégié du duo formé entre l’animal et son propriétaire : il vient apporter les connaissances scientifiques indispensables à l’élaboration d’un plan nutritionnel adapté.

Et les compléments alimentaires, alors ?

Quelques chiffres :

1/3 des propriétaires déclare avoir acheté des compléments alimentaires (arthrose, santé cardiaque, digestion, peau et pelage) à leur chien pour une simple raison : accroître la durée et la qualité de vie de leur compagnon, diminuer l’incidence des problèmes de santé.

Plus de 50% d’entre eux font confiance en leurs connaissances nutritionnelles, acquises le plus souvent sur Internet, tout en sachant que 55 % d’entre eux déclarent penser que leur vétérinaire n’approuverait pas leurs choix nutritionnels.

Les vétérinaires ont toute leur place dans la prescription de ces suppléments nutritionnels car, même si la plupart de ces derniers ne dispose pas d’une base scientifique établie et consensuelle validant leur efficacité et leur intérêt, il y a de plus en plus d’études cliniques et de remontées de terrain attestant de leurs effets positifs et de leur absence d’effets secondaires (dans la plupart des cas).

Il s’avère difficile d’obtenir des financements pour mener des études cliniques menées sur de grandes cohortes d’animaux, sur des durées d’observation suffisamment longues (notamment pour l’arthrose qui est un phénomène lentement dégénératif) et avec des compléments alimentaires de qualité comparable donnés selon des protocoles standardisés. Cela explique la difficulté d’obtenir des résultats comparables les uns aux autres et donc des preuves d’efficacité incontestables : les études disponibles jusqu’à récemment donnaient donc des conclusions fragiles d’un point de vue statistique, notamment parce qu’elles ne suivent pas les cohortes d’animaux assez longtemps et avec des outils de suivi fiables. Cependant, des études cliniques solides commencent à apparaître et à nourrir le faisceau de preuves cliniques.

Les chondroprotecteurs

Les plus populaires des compléments alimentaires, chez l’homme comme chez le chien, sont sans aucun doute les chondroprotecteurs (sulfate de chondroïtine, sulfate de glucosamine).

Cette combinaison, prise par voie orale, aide à maintenir la santé du cartilage et contribue à ralentir la dégénérescence articulaire. On peut extraire la glucosamine de la coquille des coquillages et la chondroïtine de cartilage d’animal terrestre ou marin, voire les synthétiser en laboratoire.

Cette combinaison, prise par voie orale, aide à maintenir la santé du cartilage et contribue à ralentir la dégénérescence articulaire. On peut extraire la glucosamine de la coquille des coquillages et la chondroïtine de cartilage d’animal terrestre ou marin, voire les synthétiser en laboratoire.

Une étude parue en 2007 par Mc Carthy et al. montre une amélioration du confort articulaire (signes de douleur, appui et mobilité) au bout d’une semaine chez le chien arthrosique à partir de 70 jours de traitement. Leur excellence tolérance hépatique et rénale a été démontrée en 2015 par Hochberg et al., à la condition qu’on utilise des formes de qualité reconnue. Les doses requises, issues de la littérature, sont de 50 mg/kg/jour de glucosamine et 30 mg/kg/jour de chondroïtine.

Les oméga 3

Les oméga-3, à savoir EPA et le DHA, sont ceux qui disposent du faisceau de preuve le plus large et de loin, concernant la peau, le cœur, le système nerveux, le système digestif, le rein, le foie, les articulations, le comportement, la croissance et la gériatrie (notamment cérébrale et nerveuse), la cancérologie…

Les études identifiant des effets cliniques bénéfiques font désormais consensus jusque dans l’exigeante revue à comité de relecture American Journal of Veterinary Research mais les dosages quotidiens recommandés sont sans cesse retravaillés.

Les études identifiant des effets cliniques bénéfiques font désormais consensus jusque dans l’exigeante revue à comité de relecture American Journal of Veterinary Research mais les dosages quotidiens recommandés sont sans cesse retravaillés.

Un moyen de connaître l’absorption réelle des oméga-3 en provenance de l’alimentation, chez l’humain et chez le chien, est de doser l’index oméga-3, issu des travaux du Pr Von Shacky et son unité de cardiologie préventive de l’université de Munich, et de s’assurer qu’il est entre 5 et 6 % (voire plus). Des travaux cliniques sont actuellement en cours afin de déterminer plus précisément l’index oméga-3 en fonction du stade physiologique ou pathologique de l’individu (notamment lors d’arthrose, maladie inflammatoire chronique).

Concernant l’arthrose, les oméga-3 (et surtout l’EPA) contribuent à détruire une partie de l’inflammation articulaire parasite qui précipite l’évolution de l’arthrose.

Il est recommandé de viser un apport d’1 gramme d’EPA-DHA pour 1000 kCal dans l’alimentation de son animal de travail, très à risque d’arthrose précoce. L’obtention du label « arthrose » sur l’aliment assure cette couverture du besoin. Les compléments viennent aider le propriétaire à obtenir un index oméga-3 suffisant, en soutien de l’alimentation.

Comment choisir ses compléments ?

L’Etat ne participe pas à la surveillance des compléments alimentaires : il n’y a donc pas de régulation sanitaire de la production de ces produits afin d’en vérifier les allégations et le contenu. Ainsi, on ne peut se fier qu’aux déclarations du fabricant et aux témoignages de terrain obtenus suite à l’utilisation de ce produit.

Des études scientifiques menées en médecine humaine montrent que les libellés peuvent :

• Être mensongers ou abusifs.

• Ne pas correspondre au contenu réel du produit.

• Ne pas informer que le produit contient des impuretés : métaux lourds, toxines, bactéries, moisissures…

Voilà une liste des règles à suivre :

1) Ne pas nuire. Tant que le vétérinaire confirme que le complément ne nuit pas à l’animal, on peut tenter de l’utiliser.

2) Si le prix est trop bas par rapport à la concurrence, c’est possiblement que la qualité des matières premières a été sacrifiée.

3) Le produit doit disposer d’un label de qualité et d’éco-responsabilité des matières premières.

4) Le fabricant confie-t-il volontairement ses produits pour être analysés ? En général, il communique à ce sujet sur son site Internet.

5) Les ingrédients doivent être listés par ordre de concentration et doivent logiquement apporter une forte concentration de leurs principes actifs phares. Il faut également référer ceux qui donnent les concentrations précises des ingrédients (et le poids de chaque constituant idéalement).

6) Le produit doit fournir la posologie la plus précise possible et des informations claires sur les modalités d’administration.

7) Il faut vérifier que des études scientifiques soutiennent le produit et savoir d’où ces études proviennent (études indépendantes versus publi-rédactionnel ?).

8) Faire confiance à son votre vétérinaire, lui en parler en toute transparence et être capable de reformuler avec ses propres mots pourquoi on administre ces compléments. L’entière compréhension du propriétaire est essentielle afin qu’il soit partie prenante du plan de supplémentation.

Article rédigé par

Gregory Bielle-Bidalot

Sources :

• Cours du Dr Sébastien LEFEBVRE : http://vetbrain.fr/index.php/cours/

• Blog du Dr Géraldine BLANCHARD.

• Site de Charlotte GNAEDINGER (ingénieure agronome spécialisée diplômée de AgroParisTech) et du Dr Antinéa ECREPONT (docteure vétérinaire).

• Site du Dr Éric CHARLES (ressources en accès libre).

• Hunter Ellis, Supplemental conversations, Today’s Veterinary Business, October 1, 2023;

• Bruyère O, Honvo G, Veronese N, et al: An updated algorithm recommendation for the management of knee osteoarthritis from the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (ESCEO). Semin Arthritis Rheum 49(3):337-350, 2019. doi:10.1016/j.semarthrit.2019.04.008

• Clinician’s Brief - Podcast - Insights into veterinary supplements with Dr. Buckley, April 1, 2023.