- Par ARVALIS

Des sols fertiles

La fertilité des sols désigne la capacité d’un sol, sous un climat donné, à répondre aux besoins nécessaires à la croissance des plantes, assurant une production durable de qualité.

Il n’existe pas de définition faisant consensus auprès des scientifiques ; comme l’énonçait l’agronome Michel Sebillote, « il n ‘y a pas de fertilité en soi mais en référence, pour un milieu, aux systèmes de culture pratiqués ». Toutefois, on retiendra la définition suivante : la fertilité est la capacité du sol à remplir les fonctions – en relation avec les processus chimiques, physiques et biologiques – nécessaires à l’atteinte des objectifs de production, tant en qualité que quantité des récoltes.

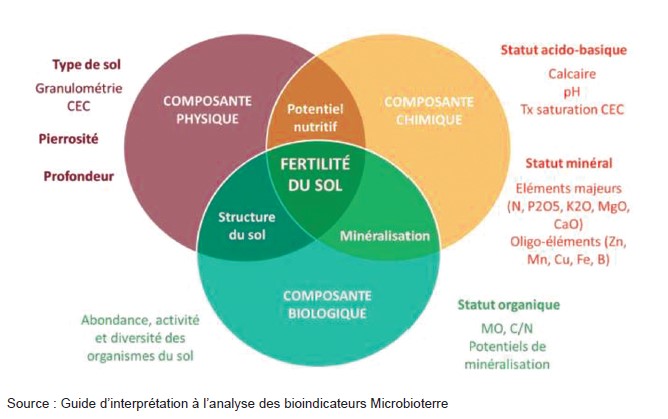

La fertilité des sols peut être présentée par trois composantes fortement imbriquées : la fertilité chimique, la fertilité physique et la fertilité biologique.

Qu’est-ce que la fertilité chimique ?

La fertilité chimique des sols correspond à son aptitude à assurer la nutrition minérale des végétaux. Les éléments nutritifs doivent être disponibles en quantité suffisante et de manière équilibrée. Leur accessibilité, notamment dans la solution du sol, et une structure physique favorable à l’enracinement sont garantes d’une nutrition optimale.

Qu’est-ce que la fertilité physique ?

La fertilité physique des sols se caractérise par l’état de la structure du sol, en particulier sa porosité depuis la surface jusqu’à la profondeur. Un sol bien organisé favorise la circulation de l’air, indispensable notamment à la respiration des racines et des organismes vivants, et la circulation et la rétention d’eau, indispensable à l’alimentation hydrique des plantes et l’absorption des éléments nutritifs.

Qu’est-ce que la fertilité biologique ?

La fertilité biologique du sol se définit comme l’aptitude des sols à permettre l‘assimilation par l’activité d’un réseau complexe d’organismes (lombrics, nématodes, etc.) des éléments nutritifs nécessaires à la croissance des végétaux. Cette activité est en lien étroit avec le recyclage des nutriments, la transformation de la matière organique et l’état structural du sol.

L’évaluation de la fertilité des sols

Pour connaître la fertilité d’un sol, il existe des techniques pour évaluer la fertilité chimique, la fertilité physique et la fertilité biologique. Ces différentes méthodes d’évaluation, de laboratoire ou de terrain, sont complémentaires et doivent être adaptées selon les exigences des cultures et les caractéristiques pédoclimatiques de chaque territoire.

Fertilité chimique.

Comment évaluer la teneur en macro- et en oligo-éléments d’un sol ?

L’analyse de terre en laboratoire permet par exemple d’évaluer les teneurs en éléments minéraux (azote, phosphore, potassium, cuivre, zinc...) ou en matières organiques ainsi que d’autres indicateurs tels que le pH. Seuls ou mis en regard des paramètres physiques d’un sol, ils permettent notamment de fournir aux agriculteurs des informations pour évaluer les risques de carences, gérer la fertilisation minérale, les apports d’amendements minéraux basiques et le bilan humique.

Fertilité physique.

Comment évaluer la structure d’un sol ?

Il existe des méthodes visuelles pour évaluer la structure du sol et l’enracinement comme le profil cultural, le mini-profil 3D et le test bêche. Elles s’intéressent toutes à la porosité des mottes et à leur agencement mais elles observent un volume de sol différent. Plus le volume observé est grand, dans le cas du profil cultural, et plus le diagnostic est riche et permet de juger de l’opportunité de mesures correctives. Les méthodes rapides, comme le test bêche, sont plus simples à mettre en oeuvre et à multiplier à grande échelle mais l’information collectée ne concerne que la profondeur observée, soit de 20 à 30 cm.

Enfin, il existe une méthode indirecte appelée la pénétrométrie. Elle mesure la résistance du sol à l’enfoncement d’une tige, indicateur de la force opposée à la croissance racinaire. Ce test peut permettre d’identifier des horizons tassés et doit être couplé à une méthode visuelle en guise de confirmation car la résistance dépend aussi de l’humidité du sol et de sa texture.

Il existe encore d’autres méthodes d’évaluation de la fertilité physique des sols qui seront présentées lors des Journées de L’innovation 2024. Il est possible de mesurer la quantité d’eau que le sol peut stocker et restituer aux plantes ; c’est le réservoir utile (RU). Le RU dépend de la texture, de la structure et de la profondeur du sol. Toutefois, les méthodes d’estimation du RU méritent une expertise poussée : ce paramètre est donc souvent mal connu sur les parcelles d’une exploitation.

Fertilité biologique.

Comment évaluer l’activité biologique d’un sol ?

Longtemps, l’analyse de terre en laboratoire a porté essentiellement sur un diagnostic de ses propriétés chimiques et sur sa granulométrie. Aussi, ARVALIS et ses partenaires ont mené plusieurs projets pour faire avancer l’évaluation de l’activité biologique des sols, dont :

• Le projet Microbioterre qui vise à sélectionner les indicateurs biologiques les plus pertinents pour évaluer les fonctions liées aux cycles du carbone et de l’azote, ainsi que le maintien de la structure du sol.

• Le projet Agro-Eco Sol dont l’objectif principal est le développement d’une offre de conseil agroécologique qui combine des indicateurs de la qualité biologique des sols avec des indicateurs de fertilités chimique et physique.

Ces différents outils et méthodes d’évaluation sont complémentaires, les trois composantes de la fertilité – chimique, physique et biologique – sont importantes et interdépendantes. Toutefois, les valeurs acquises doivent s’accompagner de référentiels permettant leur interprétation afin que le diagnostic puisse s’accompagner d’un conseil objectif et opérationnel.

Pour ce faire ARVALIS, aux côtés de partenaires du monde agricole, a créé l’Observatoire de la fertilité des sols de l’Ouest, puis l’Observatoire de la fertilité des sols du Nord. La démarche est de suivre, pendant plusieurs années, des dizaines de parcelles, dans plusieurs régions françaises, qui représentent une diversité de systèmes et de types de sols. L’objectif final est de pouvoir analyser l’influence d’une multiplicité de critères tels que les pratiques culturales, les systèmes de culture ou encore les conditions climatiques sur l’évolution de la fertilité des sols.

Quels risques et quels leviers pour agir sur la fertilité des sols ?

Type de sol, climat, pratiques agricoles… de nombreux facteurs influencent les fertilités chimique, physique et biologique des sols, elles-mêmes interdépendantes. Les principaux risques de dégradation ont été identifiés et des solutions sont proposées aux agriculteurs pour gérer durablement les sols, en fonction de leur territoire. La fertilité d’un sol doit être appréhendée et évaluée dans sa globalité pour permettre un diagnostic complet et enclencher les leviers les plus pertinents pour répondre aux problématiques locales.

La dépendance aux engrais minéraux

L’azote joue un rôle central dans la croissance végétale. Absorbé sous forme ionique (nitrate, ammonium) par les plantes, l’azote peut provenir de la minéralisation des matières organiques du sol et des produits résiduaires organiques (PRO) ainsi que des engrais minéraux azotés. Pour ces derniers, leur fabrication et leur épandage génèrent des émissions de gaz à effet de serre importantes. De plus, leurs coûts pèsent sur les charges et la trésorerie des exploitations.

Le phosphore est un élément nutritif également important pour les plantes. Les quantités apportées et les évolutions des teneurs du sol, toutes les deux à la baisse en France, incitent à la vigilance.

Les leviers

Les PRO apportent de l’azote et du phosphore sous forme minérale et organique. Par exemple, les digestats issus de la méthanisation sont riches en azote dans des proportions variables selon les intrants utilisés et les éventuels post-traitements. Ils peuvent, sous certaines conditions, se substituer partiellement voire totalement aux engrais minéraux azotés. À l’instar des lisiers, leur épandage doit se faire avec du matériel adéquat et dans des conditions adaptées, afin de limiter les pertes par volatilisation ammoniacale. Les conditions d’apport doivent également permettre de préserver la structure du sol en évitant les risques de tassement (voir ci-dessous).

D’autres leviers tels que l’introduction de légumineuses en cultures principales ou intermédiaires permettent de restituer de l’azote aux cultures suivantes et d’améliorer à long terme la qualité des matières organiques du sol.

Les tassements du sol

Il est important de distinguer deux types de tassements (ou compactions). Les tassements superficiels, qui vont concerner les quinze premiers centimètres du sol, peuvent être fortement pénalisants sur le moment mais sont relativement faciles à corriger. Les tassements plus profonds, de 20 cm de profondeur et au-delà, très difficiles à corriger, auront un impact sur le long terme.

Le risque du tassement est une réduction de la porosité du sol donc de son aération et de l’infiltration de l’eau avec un impact sur le développement du système racinaire et sur le réservoir utile. Des expérimentations ont d’ailleurs mis en évidence que l’impact de la dégradation structurale d’un sol entraine des pertes de rendements de 5% à 30% selon les cultures.

La restructuration naturelle des sols, par le climat, les racines, et l’activité biologique, peut prendre plusieurs années, aussi des moyens de prévention doivent mis en oeuvre.

Les leviers

• Réduire la charge des engins agricoles

La charge sur la roue détermine la profondeur de tassement. Aussi, il faut limiter la charge, même avec des pneumatiques performants – quitte à passer plusieurs fois avec une charge plus légère – et réduire au minimum la circulation des matériels lourds dans les parcelles. Les équipements tels que les pneus basses-pressions, les pneus larges, les roues jumelées ou les chenilles limitent aussi la formation d’ornière.

• Augmenter la résistance du sol

La résistance d’un sol, donc le maintien de sa porosité, dépend principalement de son humidité, de sa structure et de sa teneur en matière organique. Il faut donc, en priorité, éviter de circuler sur un sol trop humide. À plus long terme, pour augmenter la résistance d’un sol, on peut chercher à l’enrichir en matière organique par l’apport d’amendements organiques, par la restitution des résidus de culture ou par la mise en place de couverts végétaux.

• Restructurer un sol compacté

Si le tassement du sol est trop important, il existe plusieurs solutions selon la profondeur atteinte. De 0 à 10 cm, les tassements peuvent être corrigés rapidement avec un travail superficiel du sol. De 10 à 20 cm, un labour, un décompactage ou un pseudo-labour sont utiles ponctuellement. Au-delà, de 30 à 50 cm, il faut compter sur l’activité biologique du sol : cette régénération naturelle demande plusieurs années. Certaines cultures de service à enracinement profond peuvent aider à recréer de la porosité à condition de les maintenir au moins un an.

La réduction de l’activité biologique

La réduction de l’activité biologique

La capacité d’un sol à assurer de nombreuses fonctions – telles que le recyclage des nutriments, l’amélioration de la structure du sol, la transformation du carbone… – dépend de l’abondance, de l’activité et de la diversité des organismes du sol.

Le développement d’indicateurs permettant de les quantifier est relativement récent bien qu’il manque encore des références pour bien comprendre les interactions entre les organismes présents dans le sol et les processus biologiques dans lesquels ils sont impliqués. Toutefois, il est désormais admis qu’un impact sur la composante biologique peut pénaliser les processus permettant un fonctionnement optimal des sols comme la minéralisation ou la dégradation des résidus, donc entraîner une diminution de leur fertilité.

Les leviers

Les pratiques permettant la restitution importante de matières organiques sont connues pour avoir un effet positif ; comme la restitution des résidus de cultures, l’épandage de PRO et l’introduction de couverts végétaux.

Pour orienter ces leviers, les indicateurs utilisés sont le plus souvent liés au statut organique du sol, le carbone étant source d’énergie pour la plupart des organismes se nourrissant de matières organiques. Toutefois, leur interprétation est encore limitée. Par exemple, mesurer la quantité de micro-organismes dans le sol ne permet pas d’affirmer qu’elle est suffisante, insuffisante voire trop élevée. L’interprétation de ces résultats dépend aussi du pédoclimat et devra être adaptée selon les attentes de l’agriculteur vis-à-vis des fonctions du sol.

De nouvelles méthodes d’interprétation, comme Agro-Eco Sol, émergent pour prendre en compte tous ces indicateurs et proposer un conseil opérationnel. Par ailleurs, d’autres travaux de recherche qui visent à mieux caractériser le lien entre les indicateurs et les fonctions du sol pour maximiser les informations qu’ils peuvent apporter en situation de conseil sont menés.